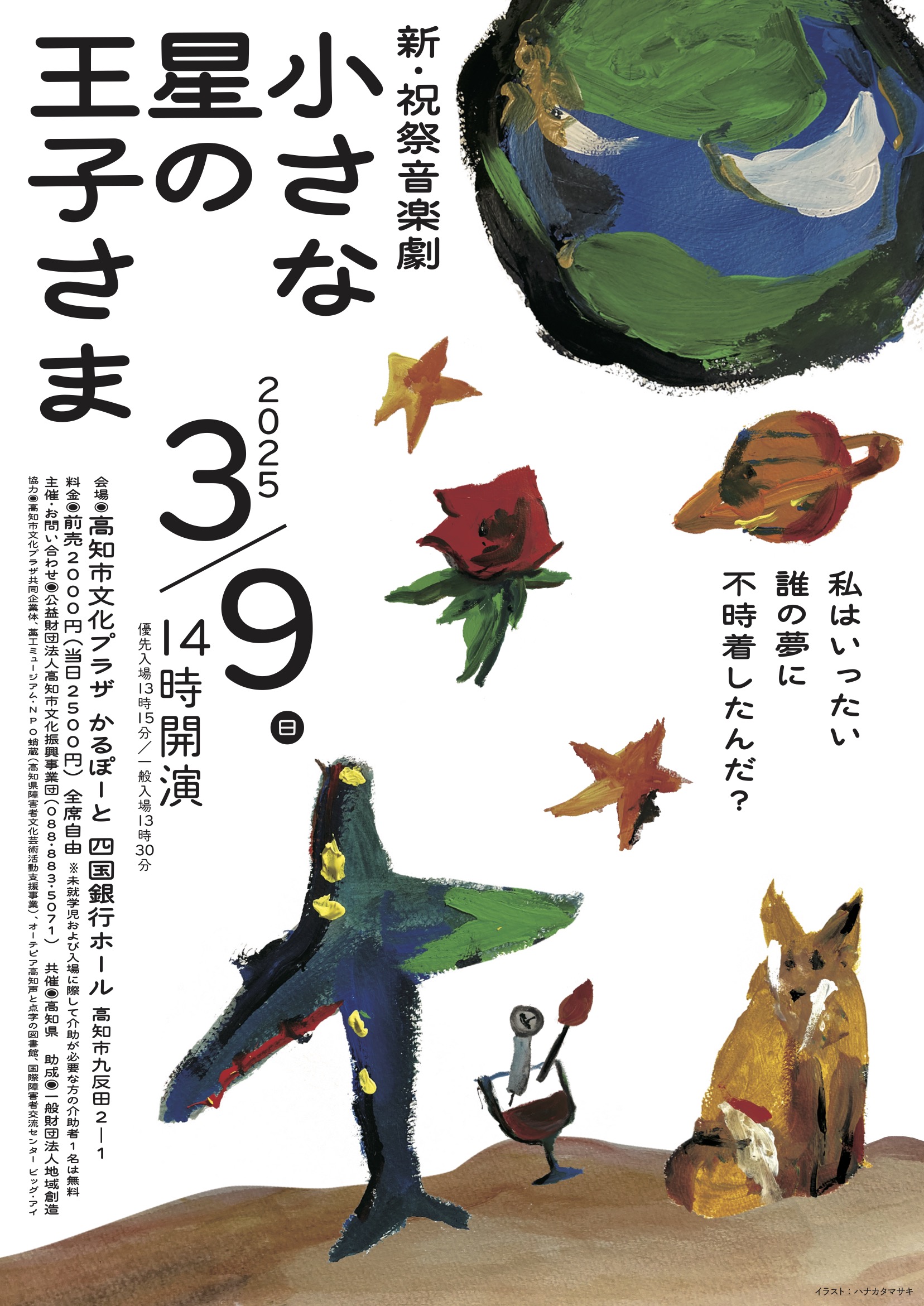

(寄稿)高知新聞 新・祝祭音楽劇「小さな星の王子さま」

高知市文化振興事業団では「共生社会の実現に向けた舞台芸術創造事業」という取り組みを行っている。

障害の有無や社会的立場などの枠を取り払い、多様な人たちとの創作を通じて、劇場と地域を結ぶことを目的とした事業だ。

今回制作するのは、祝祭音楽劇「小さな星の王子さま」の再演。

高知県の障害者芸術文化活動支援センターである藁工ミュージアムが2021年に上演した作品で、主人公が旅の途中で出会う個性豊かな登場人物との対話を通じ、成長する様を描いた。

再演にあたり、演出を務めるシアターTACOGURAの藤岡武洋さんから「戯曲を改めたい」と相談があった。

初演は原作に沿った構成だったが、さらに踏み込んだ作品にするために、大阪の劇団「いちびり一家」の代表で、大阪芸術大学舞台芸術学科の講師を務める阪上洋光さんに戯曲を依頼した。

<手強いんだ、サン=テグジュペリは。「星の王子さま」は大人には分からないよう工夫を凝らして書かれている。>

今回の劇中の台詞だが、まさにこの通りとなった。

どの視点から物語を描くのか試行錯誤を重ね、難産の末に、原作から現在の不安定な社会を映し出し、そこに生きる小さな個人の想いを集めたような戯曲が出来上がった。

「これは、星の王子さまを探す人々の物語かもしれない。砂漠に舞い降りた孤独でピュアな小さな王子を、みんなが自分の暮らしの中に見出だしたくて劇を始めたのかもしれない。(阪上)」

この「星の王子さまがいない」戯曲を受け取った演出家は頭を抱えたが、連日続く手探りの稽古の中で、不思議な瞬間が生まれ始めた。

「この物語と参加者自身が重なって見えてくる。楽しい思い出や辛い体験を経た私たちには、それぞれに大切な人がいて、大切に思ってくれる人がいる。まさに稽古場がそうだ。お互いに支え合い、話し合い、想いを共有していく。ああ、まさに演劇じゃないか。(藤岡)」

出演者は13歳から81歳までの個性溢れる25名。

視覚や聴覚、身体に障害のある方や、心の調子を崩した方もいる。

元気いっぱいの出演者もいるが、百点満点の人など誰もいない。皆それぞれに足りないものを補い合いながら稽古を重ねている。

作品の大切な要素である佐川町在住の音楽家・ハナカタマサキさんの演奏は、さらに物語に寄り添うものとなった。

舞台を支えるスタッフ、サポーターと共に創り上げる、今の高知の劇場でしか生まれない、奇想天外で飛びきり自由な「星の王子さま」がもうすぐ幕を開ける。